最近,同济大学毒杀校内流浪猫的事在网络上闹得沸沸扬扬。

整件事情中,有一个细节引起了我的注意,那就是一直以来照顾校内流浪猫的学生团体「同济大学猫咪联盟」,多年以来主要通过 TNR——也就是所谓的「捕捉、绝育、释放」——的方式,来控制校内流浪猫的数量,最终实现「实现校园零流浪猫」。

目前,警方已经找到毒杀流浪猫的学生,这件事情应该会暂时告一段落。在这个时间点,我们不妨来思考一下:

同济猫盟采取的 TNR 方式能不能控制流浪猫数量?

看着美好,实则无用

TNR,全称为「捕捉、绝育、释放」,通过绝育控制猫的繁殖力,从而降低流浪猫数量,近些年来备受关注。TNR 不会伤害猫的性命,在绝育时还能顺便注射疫苗,提升流浪猫的生活质量。

听上去,这是一个行之有效的方法——不生,数量不就减少了吗?

但实际上,TNR 是否真的有效,目前还没有一个定论。曾有不少学者做过这一方面的研究。

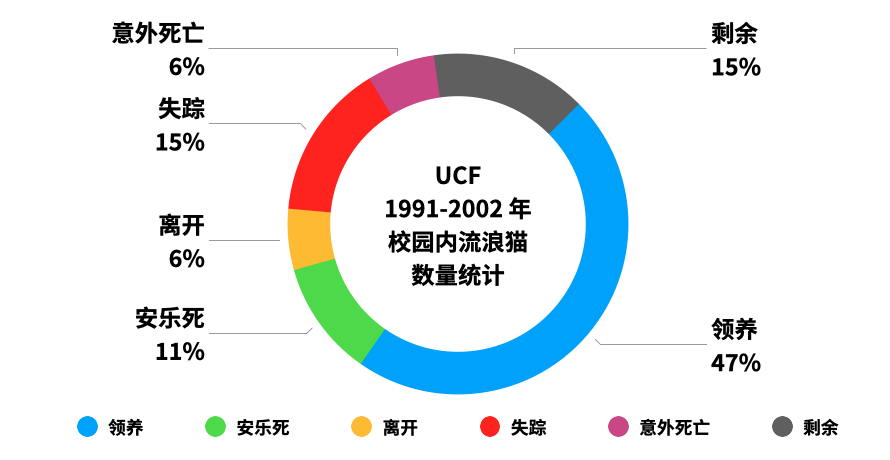

中佛罗里达大学(UCF)的研究者,从 1991 年开始对校园内的猫施行 TNR,如果发现捉来的猫患有严重疾病,将会直接实行安乐死。到 1996 年,该团队正式完成校园内「猫口普查」,共计 68 只,除 1 只雄性猫外,其余 67 只全部做了绝育。此后新来的猫也均绝育。

至 2002 统计结束时,该团队总共记录了 155 只流量猫中,校园内还剩下 23 只。

这看上去很有效果,不是吗?

如果你仔细读这篇论文,就会发现其中的猫腻。

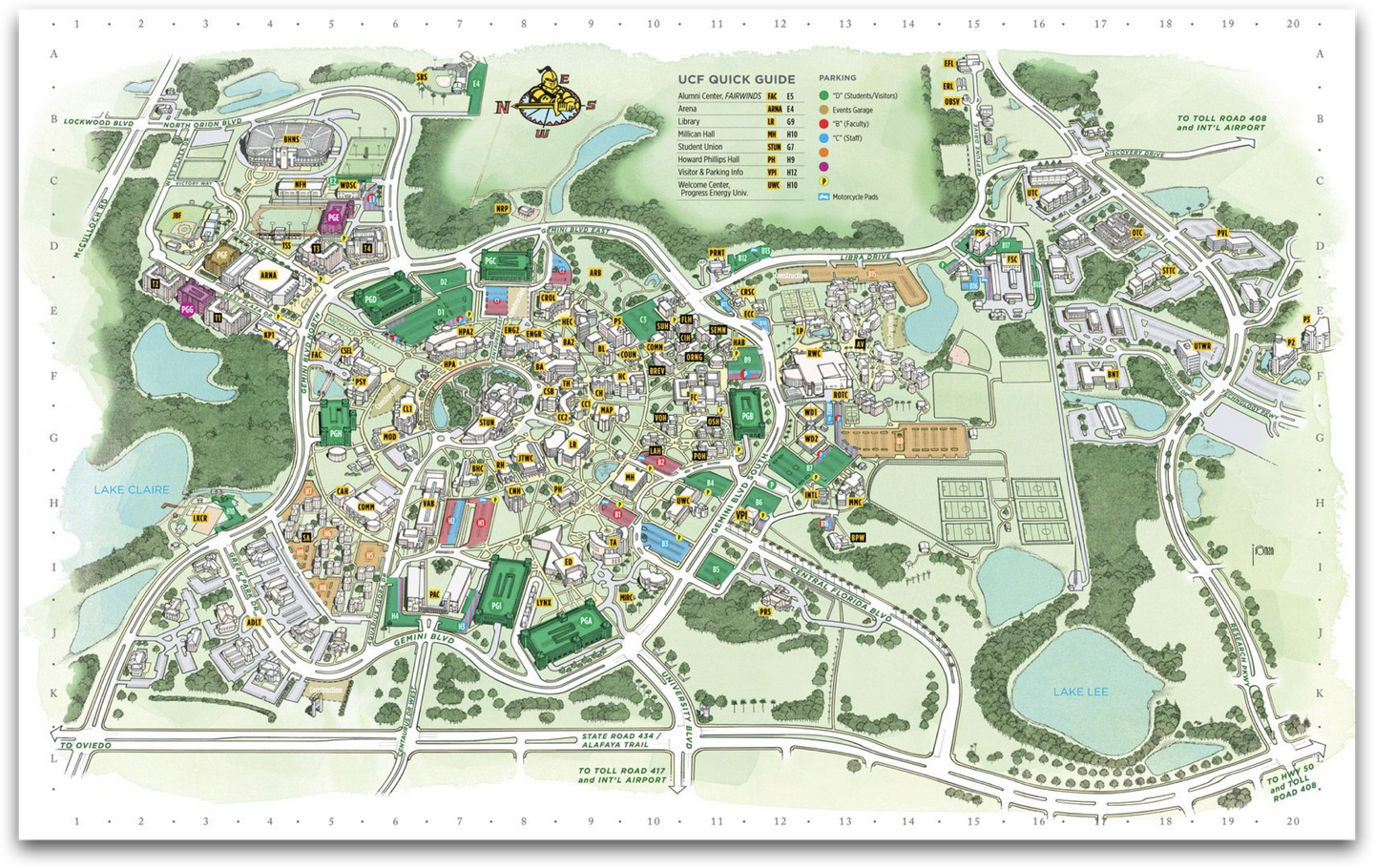

首先,UCF 校园面积也不小,主校区将近六平方公里,比清华北大的主校区都要大。在这么一大片开阔范围内,统计猫的数量本就不是一件容易的事。研究者们在论文中没有详细解释 1996 年的「猫口普查」操作方式,只是简单提到了这样一件事。

即便这些数据没有问题,校园中流浪猫数量大幅下降也并非 TNR 的功劳。减少的 132 只流浪猫中,73 只被人领养,17 只因重大疾病被安乐死,10 只因车祸等原因意外死亡,9 只消失在学校旁边的森林中,23 只下落不明,23 只仍旧活跃在校园内。

五成被领养,近两成死亡,两成左右消失——这样的数据真的很难让人相信 UCF 流浪猫数量下降是 TNR 的功劳。

这还只是一所大学。如果把范围扩大到一座城市呢?

2006 年,北卡罗来纳州立大学的研究者菲利西亚·纳特发表了一项研究,对 TNR 的效果做了更细致地估算。

作为一名兽医,纳特做这项研究有着得天独厚的优势,她在当地选中了九个流浪猫群落,给 98% 的猫做了绝育手术。七年后,一个群落完全消失,其余几个群落,每个也只剩下不到五只猫。

据她推算,当一片区域内 75%–80% 的流浪猫被绝育,且新迁入的成员也被绝育的情况下,大约 12.8 年后,这片区域内的流浪猫会消亡殆尽。

这是一个什么概念呢?

加利福尼亚圣迭戈的一个 TNR 研究团队,从 1992 年到 2003 年 11 年间,抓了一万四千多只流浪猫,其中原本仅有 5% 做过绝育。

要知道,圣迭戈市也不小,比广州和深圳加起来还大一点。想象一下,如果给这样一大片区域中七成的流浪猫做绝育,那将是一项多么浩大的工程?

国内也有类似的实践案例。

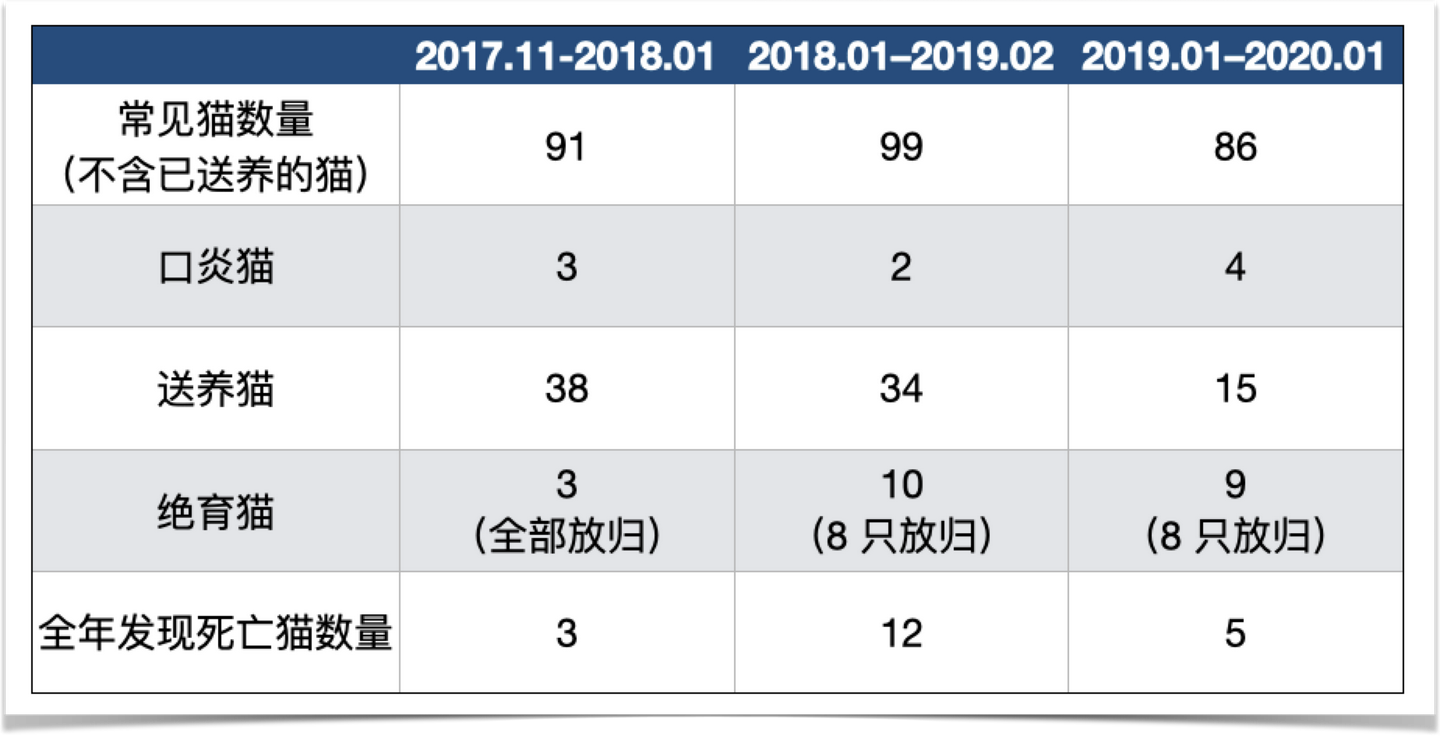

山东大学的学者统计过 2017–2019 三年间校园内流浪猫的数量,并认为「数量基本是持平的」。

但实际上,他们并未大规模实行 TNR,平均每年还要领养 29 只猫。这与前面提到的 UCF 的研究结论也比较一致,可以说,数量维持不变,主要靠的是领养,而非 TNR。

不过,话又说回来,如果流浪猫只是乖乖躺在那晒太阳,人畜无害,倒也犯不上赶尽杀绝,对吧?可惜,现实可能也并没有那么美好。

猫——天生的杀手……吗?

2013 年,鸟类学家斯科特·罗斯发表论文,估算出美国本土的猫咪一年能够杀掉约 13 亿–40 亿(中位数 24 亿)只鸟,63 亿–223 亿(中位数 123 亿)只哺乳动物。而且,论文中还反复强调,这只是一个「保守估计」。

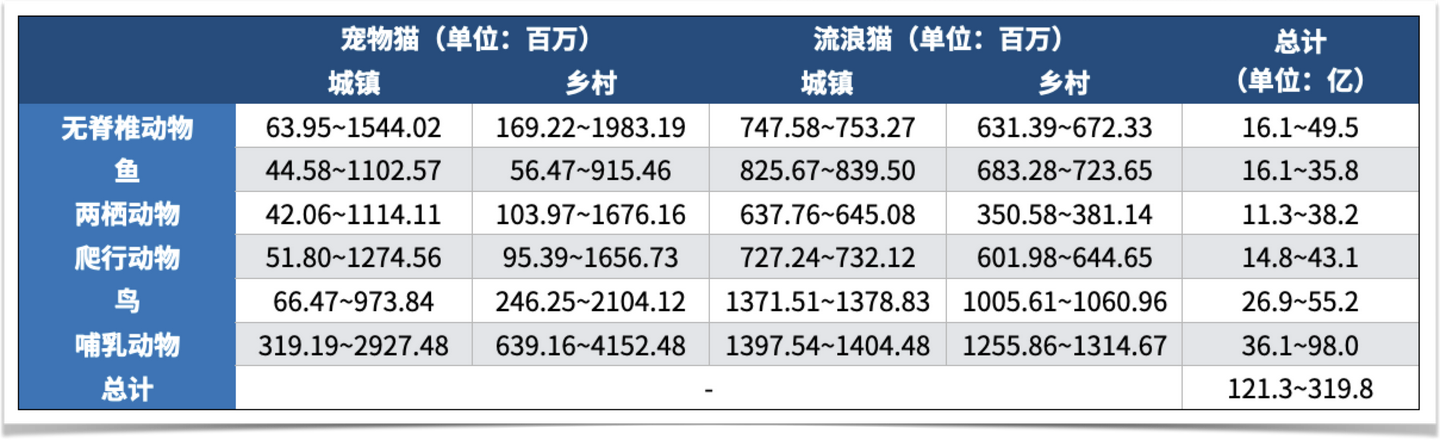

此后,世界各地研究者在此基础上,估算当地猫咪捕杀野生动物的数量和对生态造成的影响。2020 年 12 月,南京大学李忠秋发表论文,估算出中国内地流浪猫每年要杀死包括鸟类、哺乳动物、昆虫等在内,共计上百亿只野生动物。

但这些估算方法并不严谨。比如,美国从未精确统计过野猫总数,有关散养猫食物返还率研究很也很少,在大陆尺度下野生动物种群丰度变化较大,也导致很难估算猎物死亡率,这些都导致最终估算结果和真实情况可能存在非常大的差异。

以罗斯的论文为例,根据鸟类保护组织飞行伙伴 (PIF) 2013 估算的数据,美国本土 48 州一共只有 27.8 亿鸟,2020 年这个数字修正为 34.4 亿。也就是说,美国本土每年至少三分之一的鸟死于猫口。

如果按照论文中上限 40 亿来算,美国的流浪猫和散养猫只需不到一年就能把所有鸟类捕猎殆尽。这显然违反常识。

实际上,包括李忠秋团队在内的其他几项研究存在的问题也都差不多,最终的估算数据也很难谈的上准确。

当然,李忠秋老师也并未止步于此,目前他的团队也在搜集更多有关流浪猫的数据。另外,虽说这些估算数据可能跟真实值相差较大,但注意后面的单位——「亿」。所以这笔帐无论怎么算,死在流浪猫嘴下的小动物数量都不是个小数目

「生态杀手」这口锅,猫不背

流浪猫的另一个罪名是「生态杀手」。

国际自然保护联盟 (IUCN) 物种存续委员会的入侵物种专家小组 (ISSG) 早就把「猫」其列入「世界百大外来入侵物种」之中,位列第 38 位。

一篇发表于 2011 年的综述论文,回顾分析猫对岛屿脊椎动物的影响,认为岛屿上的野猫造成了全球至少 14% 的鸟类、哺乳动物和爬行动物的灭绝,是近 8% 的极危物种的主要威胁,全球至少有 120 个岛屿上的脊椎动物种群受到野猫的影响。

「世界自然保护联盟红色名录」中 33 种鸟类、哺乳动物和爬行动物是因猫而灭绝的。

一个广为人知的案例是斯蒂芬岛异鹩,曾生活在新西兰斯蒂芬岛上,是世界上少数几种不会飞的鸟类。据说,当年这座岛上修灯塔,一只怀孕的母猫跟随工人上岛,后来逃入森林中,自由捕食、繁衍生息。约一年后,人们发现岛上的斯蒂芬岛异鹩彻底消失。

不过我觉得这事儿也不能全怪猫。

斯蒂芬岛只有大约 1.5 平方千米,连天通苑社区面积的五分之一都不到,而且研究者曾在新西兰境内发现许多这种鸟的化石。也就是说,在浩瀚历史长河中,斯蒂芬岛异鹩曾遍布新西兰全国各地,但缺乏防御和逃生能力,慢慢被捕食殆尽,只是斯蒂芬岛与世隔绝,缺少天敌,这种鸟才得以在这片桃花源苟活。

而像猫这样的顶级捕猎者可能只是加速其消亡的一个因素。换句话说,即使斯蒂芬岛上从未有猫出现,这种最终可能也摆脱不了灭绝的命运。

其他 32 种动物也大多是这种情况。相关研究所针对的只是面积非常小的岛屿,以及澳大利亚这样孤悬海外、长期以来荒无人烟的大陆。曾在这些地方繁衍生息的许多生物长期缺少天敌,防御能力退化,面对猫、狐狸这样的外来捕食者只能束手就擒。

但像中国、欧洲、美国这样面积广袤、人口繁多的地方,和斯蒂芬岛这样特殊环境完全不同。数千年来,猫早已融入了当地的生态系统,并可能是其中不可或缺的一部分了。

前文提到「世界百大外来入侵物种」猫的条目中,明确提到,除了岛屿外,很难找到猫能造成猎物种群下降。也就是说,你在小区喂的流浪猫,并不能说是当地生态系统和生物多样性的破坏者。

如何科学地控制流浪猫的数量?

猫多了还是烦人。

生活在城市里的流浪猫如果过度繁殖,也会人们的生活带来困扰。猫发情时叫声可能会影响你睡觉,携带和传播狂犬病毒,挠伤人类,咬死家养的宠物鸟等等。

因此,控制和减少流浪猫的数量也是城市治理中一个重要问题。最开始提到的 TNR 当初也是在类似的背景下出现的。但如果 TNR 没啥用,能不能像新闻中同济大学的那位学生,直接捕杀掉所有的流浪猫呢?

且不论捕杀、处理这些流浪猫要花多少人力物力,这么做同样可能严重破坏生态系统。

这就要说到我们上中学时,生物课本上的「中间捕食者释放假说」了。

所谓「中间捕食者」,是指食物链中等营养级的动物,比如老鼠、浣熊、蛇等,它们既捕食其他动物,也会被其他动物吃掉。简单来说,这个假说是指当环境中食物链顶端的捕食者减少或消失,中间捕食者数量将会增加,导致其猎物数量降低。

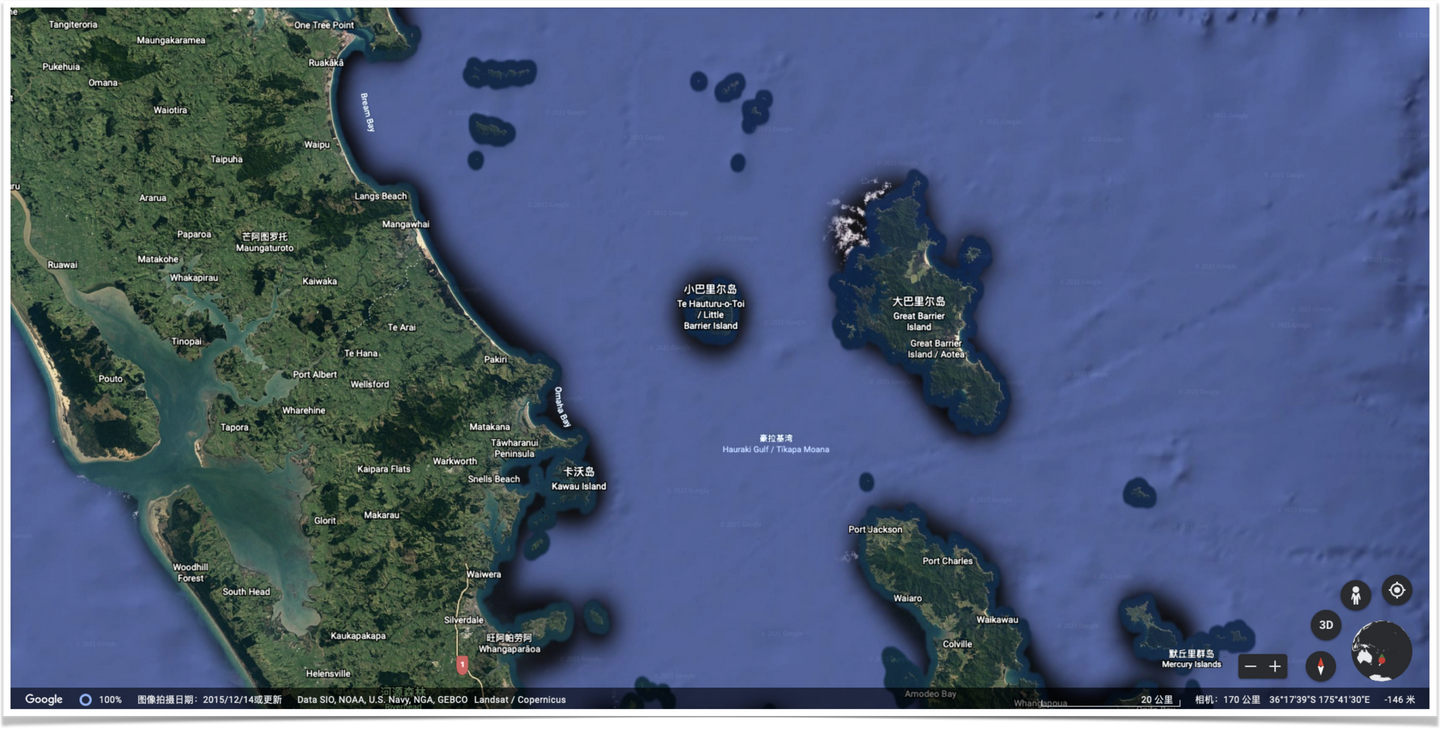

2007 年发表的一篇论文中,研究者真实观察了新西兰小巴里尔岛上库克海燕数量的变化。人们曾于 1980 年和 2004 年先后杀光了岛上所有的猫和老鼠,这使小巴里尔岛成为一个绝佳观察猫、鼠对鸟生存影响的地方。

结果发现,自 1980 年彻底清除岛上猫之后,从整体来看,岛上库克海燕数量逐渐下降,主要原因是缺少猫的限制后,岛上「中间捕食者」老鼠开始疯狂繁殖,偷食雏鸟和鸟蛋,导致库克海燕繁殖率下降,进而造成种群数量减少。

所以,后来新西兰政府迫不得已,又花费大量人力物力,通过投喂毒饵等方式消灭了岛上的老鼠,这才使库克海燕的数量逐渐恢复。因此,即使在人迹罕至的小岛上,想要通过控制猫的数量来保护鸟和其他动物也并不是一件简单的事,需要考虑食物链多种动物之间的捕食关系。

在大城市里想靠单纯捕杀,清除流浪猫,对生态造成的影响可能很难估计。

总而言之,流浪猫究竟会对生态造成多大影响,目前还尚未可知。而我们能做的便是「不遗弃」,从源头上减少产生流浪猫。当你决定接受一只猫猫成为新的家庭成员时,请负责任地陪它过完一生。