如果你看到这个标题后,脑子里第一反应是我想打意识形态牌,那么你还是退出去吧,你的智力可能不足以理解这篇文章。

想到这个话题是因为@影视飓风 最近发的一条短纪录片《洋人丢的电子垃圾,都去哪了?》,里面讲的是加纳回收欧美电子垃圾的事。

我看完后觉得,这条视频内容问题不小,但更重要的是叙事逻辑太「西方」了。

注意,我还是要强调一下,我这里的「西方」并不是想讨论意识形态问题,单纯就是想讲叙事视角和立场的问题——还是那句话,你要强行认为我想讲意识形态,直接退出去就好了。

中国人要有中国叙事

看纪录片多的朋友应该都能或多或少感受到,世界各国家和地区「擅长」拍的纪录片内容是不一样的,比如欧美就特别喜欢拍环保、隐私、大企业阴谋论这些,日本很喜欢拍农业纪录片,我国最拿手的当属「大国重器」基建类。

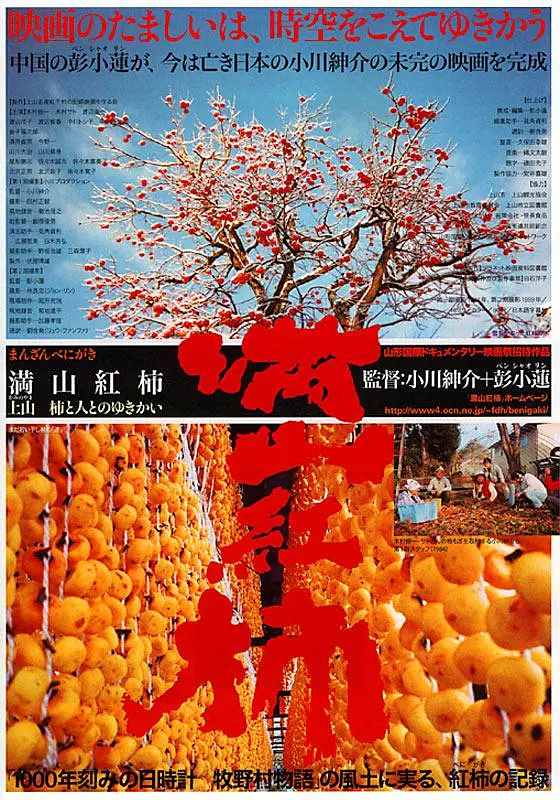

即使类型是一样的,各地的叙事逻辑也完全不一样,比如我国拍农业农村纪录片,主要是乡村振兴、青山绿水、「致富经」;美国人拍就是工业化农业和所谓「有机农业」;日本的农业纪录片则是慢节奏、人地叙事。如果你想象不出来,可以直接去找《克拉克森的农场》和《满山红柿》看看感受一下。

叙事逻辑无高低贵贱之分。 它就是一个视角的问题,也就是「怎么看待一件事」,所谓「横看成岭侧成峰」,杨桃不同的切法都能画出不同的形状,更别提不同国家农业农村的情况了。

而有些话题,从我们的视角来看,是很难讨论的,比如这个欧美往加纳处理电子垃圾的事。

这件事,欧美的环保 NGO 可以拍,叙事是「反思」——实际上欧美输出了大量类似视角的环保纪录片。同样,加纳也可以拍,视角是愤怒、反抗。@影视飓风 去拍,叙事是什么?旁观者记录?谴责?还是什么?

从@影视飓风 展现的结果来看,我觉得他们的叙事逻辑还是环保与贫穷,这就很西方了。我说得直白一点:一个中国人为什么要去关注千里迢迢之外的非洲小国家环境污染和贫穷问题?它的垃圾不是我们扔的,它的落后不是我们打的,现在这个状况和我们有什么关系?难道是大爱无疆吗?如果 Tim 真是这么想的,那他应该去研究研究南丁·格尔的成长路线,说不定也能拿个诺贝尔和平奖。

上面说的这些可能太理论,我讲一个很实际的判断方法。各位手里如果有 AI 配音工具,可以试试看把 Tim 的解说词都直接换成英文配音。然后你就会发现,没有一点儿违和感。这是因为欧美国家在讲「向第三世界国家处理电子垃圾」这件事时,用的是完全一模一样的逻辑,唯一的区别是,这件事他们真的干了,所谓「罪犯都喜欢回到犯罪现场」嘛,但我国可没干,用不着凑这个热闹。

而前面我提到的那些「各地特色纪录片」,无论你怎么换配音,都不会丢掉本国原有的特色。这就是叙事逻辑带来的区别。

简中互联网上也并不是没有用中国人视角和叙事拍纪录片的团队,像饼叔的@食贫道 。饼叔的文案也好,整体的叙事逻辑也好,都带着中国人的烙印,让人一看就是中国人拍的。每条视频作品的好坏可能人人观点不同,但至少不会出现给饼叔换个英文配音,就觉得是欧美人拍的作品。再比如花总拍的一系列纪录片,无论是聚焦口罩的全球供应链,还是东南亚的电诈园区,也都是从中国人的视角去看这些事。

洋垃圾❌ 致富经✅

上面讲的是一些「宏大」的叙事逻辑,即使不谈这些,@影视飓风 的这条纪录片的内容也挺站不住脚的。我在 B 站上看到很多高赞评论说这是中国来时的路。

我想说,不好意思,我们跟视频里这帮黑哥们儿只是起点相同,路是完全不一样。

改开初期,我国沿海地区部分城市的确是干过引进欧美「洋垃圾」,然后分类处理的事。这是我说的「起点相同」。

但结果呢?勤劳、勇敢、坚韧的中国人,硬是把这样一个落后产业,给干成了一个暴利的事。我不知道干的时候,他们有没有怨天尤人,愤愤不平的说「列强入侵」,但从结果上看,一代人靠牺牲健康,回收洋垃圾,给子孙们攒下来一笔不菲的财富,实现了阶级跃迁。

至于环境污染,那广东当时干洋垃圾回收的地方,情况也没比@影视飓风 镜头下的加纳好到哪里去。像当年最知名的一个地方广东贵屿,被媒体称为「电子垃圾之都」,全镇 27 个村子中有 21 个村、近 10 万人从事电子垃圾拆解行业,每年拆掉的电子垃圾高达 140 万吨,浓酸浓碱遍地都是,户户冒烟,黑云蔽天;当地的孩子也是从小在成山的垃圾中翻找玩具,绝大多数孩子体内铅含量严重超标。

上面这两张照片,我觉得除了影视飓风拍得「艺术性」可能更好之外,给人的震撼程度应该是差不多的。

后来也是随着国家发展,当地政府下了大力气,花了十年左右的时间,大搞产业转型,才逐渐解决了污染问题。

至于当地人……其实他们还挺「热爱」这个事业的,因为毕竟收入太高了。2023 年有一篇文章《「洋垃圾」被禁两年丨褪去暴利后的电子垃圾小镇:从上万人到 500 户 两代人的重新抉择》,里面提到说:

我敢说,贵屿30岁以上的人,大都做过拆解户,个个是百万富翁。

一天时间,自制的卤味鸡鸭肉就卖了 5000 元,可陈华年觉得自己这几年挣的都是「辛苦钱」。「和当年还是不能比,那时候钱才好赚,一年最多时赚几百万,烧出来的线路板会卖,锡、铜也会卖。」

再看看@影视飓风 视频中的加纳人,跟我们走的路,似乎完全不一样。

如果让我拍这个选题,首先我会选择不拍,换个选题。一方面是前面所讲,整个叙事逻辑太西方,中国人在其中找不到自己的叙事切入点;另一方面是类似的选题西方也拍烂了,早就没什么新意了。

如果一定要拍,那我会大幅删改原本的叙事逻辑,把镜头对准曾经的中国,以贵屿等地为例,拍当地靠这个事情致富,以及后面艰难转型的故事,最好能带一点转型前后当地人内心的冲突和生活对比;最后再把镜头转向加纳等国,用一个类似于「压迫暂时不会消失,只会转移」之类的话结束整个视频。

收垃圾不会致贫,三点下班才会

再说句题外话,我很难理解干电子垃圾回收能把自己干成那个穷样。

要知道在我国,电子垃圾回收一年能收入上百万,而且也不是什么人都能干的。可能@影视飓风 的员工和 Tim 生活都太优渥了,压根儿没理解垃圾回收这个行业。视频里,他们一开始拍了加纳人回收铜、铁、铝等金属,还有压缩机、发动机这些零件,即使在中国的垃圾回收厂,也能紧俏货,能卖上一笔好价钱的。结果却让@影视飓风 拍得一文不值的样子。

还有笔电、手机的维修和回收,这玩意儿放在中国也决谈不上是什么落后产业,甚至还有无锁、没登录 iCloud 的 iPhone,你管这些叫洋垃圾?淘宝和闲鱼上有海量出售二手电子产品的商家,搞二手产品回收交易的爱回收都已经在纽约敲钟上市了。

但为什么当地人守着这么一个赚钱的生意,还能把日子过成这样?视频后面有一个「踢足球」的细节,我觉得很能说明问题。

那是下午三四点钟啊,天都还没黑,一个家庭里的重劳力就已经下班踢球去了……我觉得吧,就这种工作态度,就别抱怨雇主每天看心情给工资,以及赚得少不够花了。

活该啊!

眼下正值双十一,我不知道圆通的快递小哥儿们几点能送完快递下班,但肯定不是下午三四点就撂挑子踢球去了。

以及,我也很难认为他们是真的赚得少。从视频里讲到的当地物价来看,理个发要二三十块钱。我在北京生活的时候,都尽可能找物美超市门口 10 块钱的快剪,小区附近普通的理发店,也就是 20–30 块钱。千里之外非洲贫穷国家能和北京一个消费水平,是不是也能从侧面说明,其实电子垃圾回收确实给当地人带来了远超平均水平之外的收入呢?

再看看货架上那些废弃压缩机、铜管、发动机、手机、电脑,这真的不叫「捐助」吗?如果你觉得不是捐助,而是扔垃圾,你也可以把你换下的旧手机、电脑、铜管当垃圾一样扔给我。

我帮你去转转处理。